Традиции чаепития в России

Потребление чая стимулировало развитие многих производств и ремесел. На фарфоровых заводах изготовляли чайные сервизы. Возникли многочисленные производства самоваров (которые, кстати, тоже имеют китайское происхождение), среди которых особую любовь завоевали Тульские самовары. Совершенствовались рецепты выпечки к чаю.

Со временем в России сложился свой «чайный ритуал». Воду грели в самоваре, в котором она потом долго оставалось горячей. Чай крепко заваривали в небольшом заварочном чайнике, который водружали на самовар, от которого шло тепло; сверху для лучшей заварки и сохранения температуры водружали «чайную бабу». Затем заварку в небольшом количестве разливали по чашкам (которые были с блюдцами) и разводили водой из самовара. Мужчины нередко пили чай из стеклянных стаканов, которые, чтобы не обжечься, ставили в подстаканники.

Фредерик де Ханен. Отдых в русской чайной. 1913 год

У разных сословий существовали свои чайные традиции. Так, дворяне следовали английской традиции чаепития, в которых чай был, скорее, поводом для светской беседы. Помимо китайского чая, в аристократических домах подавали английский ароматизированный чай. Все чайные принадлежности были изысканными.

Чаепитие у Каменских

Купеческое чаепитие стало олицетворением русского чаепития. Обязательным атрибутом на столе был большой пузатый самовар, на котором возвышался красивый фарфоровый чайник. В чай добавляли сахар, лимон или сливки. Чтобы не обжечься, чай пили из блюдца. К столу подавали выпечку, орехи, мед, варенье и другие сладости, а также фрукты. За раз купцы и их домочадцы выпивали несколько чашек чая, их число могло доходить до 20 и более.

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918. Государственный русский музей, Санкт-Петербург

Крестьяне также любили пить чай, однако позволить себе китайский чай могли далеко не все. Поэтому чаще заваривали иван-чай, душицу, малину и другие растения. Твердый сахар часто ели «вприкуску», который, постепенно растворяясь во рту, придавал напитку сладость. Краем бедности считалось остаться без самовара.

И.С.Куликов. В крестьянской семье. 1902 год

Русские чайные традиции

Русские традиции чаепития

(Крестьянское чаепитие: Стожаров “У самовара”)

После того как чай стал частью жизни русского человека, процесс чаепития занял важное место в общественной жизни. На протяжении уже более 300 лет без него не проходит ни один семейный праздник, дружеская встреча или посиделки, за чаем делятся мнениями, спорят, обсуждают деловые вопросы и просто хорошо проводят время в кругу друзей и родных

За долгое время появления чая на Руси и его широкого распространения от Москвы до Сибири установились определенные чайные традиции с уникальными особенностями, тонкостями и нюансами.

(Дворянское чаепитие: Коровин “За чайным столом”)

Для чаепития, которое обычно проводилось в семейном кругу, стол накрывался скатертью, в его середину ставился самовар, который был пузат, горяч и блестящ, его регулярно чистили и заботились о его «здоровье», он считался символом уюта и домашнего тепла, настоящим «хозяином» дома. Кроме самовара на столе стоял заварник для чая, который обычно был укутан грелкой, называемой «баба на чайнике», она могла быть исполнена в форме колоритной русской красавицы, сказочного персонажа или матрешки.

(Московская интеллигенция: Маковский “Утренний чай”)

Выставлялся на стол фаянсовый или фарфоровый сервиз, каждому участнику чаепития было предназначена чашка с блюдцем. Раньше в трактирах подвали чай в стеклянных стаканах с подстаканниками (чтобы пальцы не обжечь), отсюда еще одна традиция, которая считается исконно русской, пить чай из стаканов.

Также обязательным было богатое убранство стола, к чаю подавались различные сладости, выпечка, варенья, куски сахара и другие вкусности, предполагалось, что гость не должен уйти после чая голодным, тут срабатывало обычное для русских чувство гостеприимства, обязывающее накормить гостя «от живота».

(Чаепитие от души: Кустодиев “Извозчики”)

Чаепитие было долгим, продолжительным мероприятием, во время которого выпивалось шесть-семь чашек чая, при этом за русским чайным столом не полагалось хранить стойкое молчание, как это принято у китайцев и японцев, или вести чопорные аристократические беседы как в Англии. Главным атрибутом русской чайной церемонии во все времена было наличие теплой и душевной атмосферы, долгие, неспешные разговоры «по душам», принято было считать, что чай способен согреть не только тело человека, но и его душу.

(Чаепитие в СССР: Баюскин “За обедом”)

Чайные традиции в России имели огромное значение для всех слоев населения этой огромной страны, об этом можно судить по их разделению на отдельные субкультуры чаепития: дворянская, купеческая, мещанская и простонародная. Для купеческого чаепития, например, было обязательным наличие богатого угощения, для мещанского – культурная программа. Именно благодаря мещанским традициям чаепития появился новый жанр в музыке – русский романс.

Кто пил чай

1 / 2

Семейный портрет. Картина Аполлона Мокрицкого. 1837 год Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

2 / 2

Домашняя крестьянская сцена. Картина Николая Неврева. 1855 год Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

В начале XVIII века чай был дорог и, как любая иностранная редкость, доступен только элите: аристократии, высшему купечеству и высшему духовенству. Однако сравнительно скоро возможность пить чай получили уже и крестьяне, и городская беднота.

Исследователь русского быта Иван Петрович Сахаров в 1830-х годах писал:

Указание «в старину» отсылает по меньшей мере к началу XIX века, а само описание касается совсем не чайной столицы Москвы, а города Любим в Ярославской губернии.

Примерно в то же время путешественник маркиз де Кюстин в своих путевых заметках о России отмечал:

Как туристу попасть в Россию XIX века

Где получить визу, на чем добираться и что могут отнять на границе

Иностранцы против России

Отзывы восточных и западных путешественников с X по XIX век

Типичными потребителями чая были ямщики:

Чай был непременным атрибутом экспедиций и военных походов. Известно, что многие русские путешественники и военные предпочитали чай пуэр: он был неприхотлив в перевозке, отлично согревал, лечил желудок после пищевых отравлений.

1 / 3

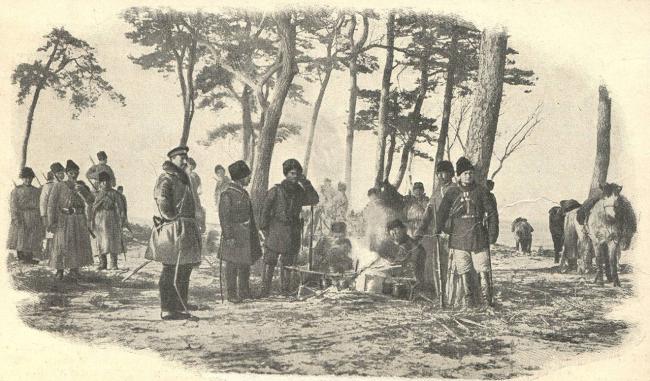

Русско-японская война. Варка чая на позиции. Гравюра по фотографии Виктора Буллы. 1904–1905 годыИз коллекции автора

2 / 3

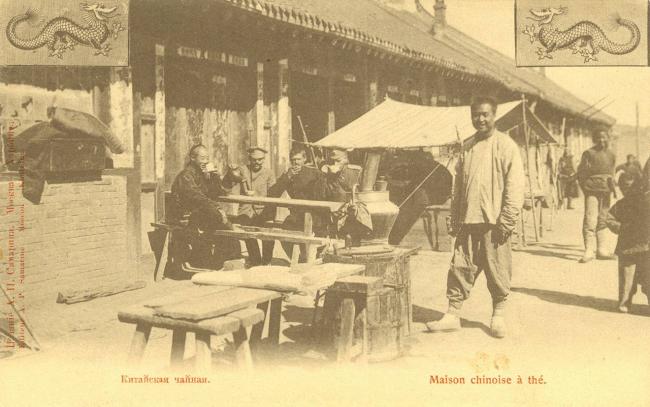

Русские военные в китайской чайной. Дореволюционная почтовая открыткаИз коллекции автора

3 / 3

Военный пьет чай. 1907 годИз коллекции автора

Правда, в русской армии чай по довольствию не полагался — вместо него нижние чины пили квас, а офицеры покупали чай за свой счет. Исключения составляли холерные эпидемии, когда войска поили чаем как лекарством. Кроме того, он был положен отрядам, находящимся во время войны на передней линии фронта, в дозорах.

Как лечить солдата

Три века проб и ошибок в науке о сохранении жизни и здоровья в русской армии

Были в России и те, кто с опаской смотрел на чай. Старообрядческий фольклор ярко передает отношение некоторой (но не всей) части староверов к чаю: «Кто пьет чай, тот спасения не чай». Или: «Кто пьет чай, отчаивается от Бога», «Кто пьет кофе, налагает ков То есть ковы. на Христа».

Набор для чайной церемонии в России

- Самовар с кипятком

- Заваренный в заварнике крепкий чай

- Посуда для пития (чашки и блюдца)

- Кусковой сахар

- Сдоба (булки, баранки, плюшки, ватрушки, пироги)

- Сладости (джем, варенье, мед)

- Лимон

Горячий чай в России выпивали, наливая его небольшое количество из чашки в блюдце. Во время потребления небольшое количество чая втягивалось губами. При этом издавался характерный звук – «Сёрбанье». Чем громче было сёрбанье, тем большее удовольствие было от церемонии. Существует даже фраза: «Пьет чай, как купчиха!» Она пошла именно от такой традиции пить чай.

Сахар в чашку не клали, а пили с ним вприкуску. Считается, что эта традиция родом из Сибири.

Хочется отметить, что разновидности чайной культуры в России различались в зависимости от социальных слоев общества.

Например:

- Дворяне практически полностью перенимали западную культуру пития. Они придерживались канонам Английской чайной церемонии. Потребление чая с некоторыми изменениями было заимствовано именно у англичан.

- Мещане пытались объединить «купеческие» и «дворянские» элементы искусства чайной церемонии. На фоне самовара, баранок и пирогов они вели общение в стиле европейских изысканных светских салонов.

- В купеческих домах чаепитие проводили с особым размахом: долгими часами купцы могли сидеть за чайными столами. Бывало, что они выпивали по двадцать чашек чая. Когда, выпив чашек десять, пустую чашку в сторону, это еще не был конец чаепития. А вот когда чашку переворачивали вверх дном и клали на нее сверху остатки сахара, это означало, что с чаем уже насладились полностью.

- Для бедных людей чайный напиток имел особое значение и считался приятным угощением. Было принято приглашать гостей на чашку чая, и в этом случае можно было не рассчитывать на наличие обильного стола.

К концу 19-го века чай начали пить из стеклянных стаканов с серебряными подстаканниками. Так можно было наслаждаться не только ароматом и вкусом, но и цветом напитка.

В наше время в России любят “гонять чаи”. Причем, для этого уже не нужны специальные атрибуты и антураж, главное – чтобы компания была душевная.

Появление чая в России

1 / 5

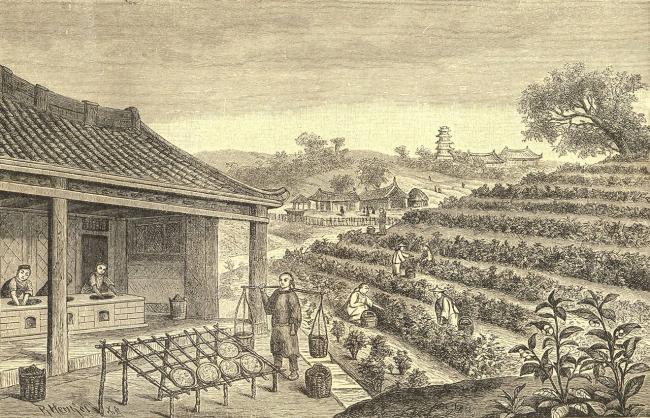

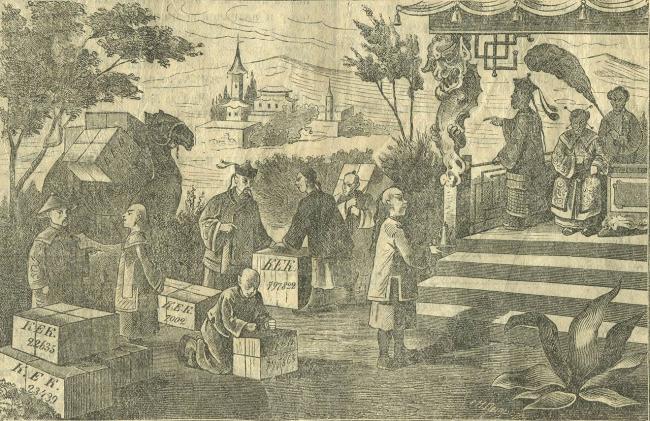

Сбор и обработка чая в Китае. Немецкая гравюра. 1895 годИз коллекции автора

2 / 5

Приготовление чая в Китае и отправка его в Россию. Гравюра XIX векаИз коллекции автора

3 / 5

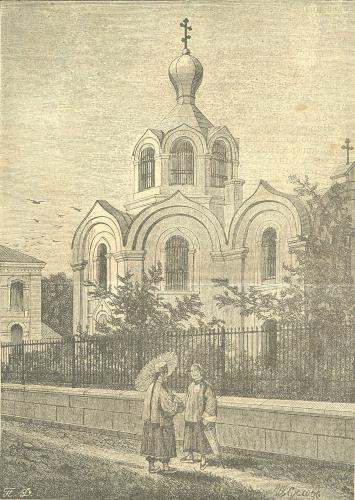

Православный храм в Ханькоу (сейчас Ухань), Китай, выстроенный на деньги русских торговцев китайским чаем. Гравюра. Конец XIX векаИз коллекции автора

4 / 5

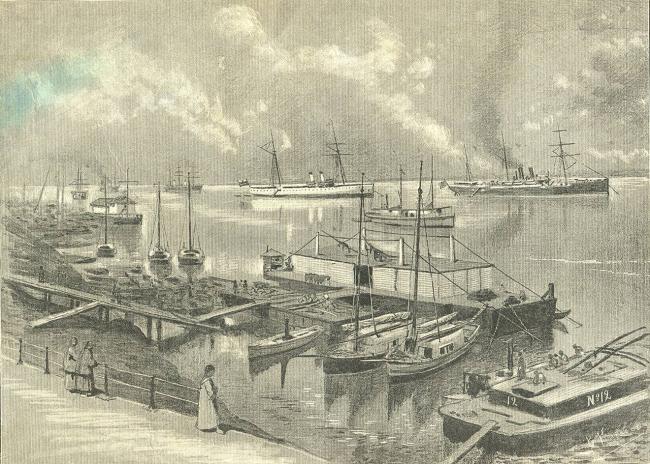

Вид гавани в Ханькоу. Гравюра. 1889 год

На гравюре изображены реальные корабли: канонерская лодка «Горностай», пароход Добровольного флота «Петербург», чайные баржи и английский пароход Ladwen Castle.

Из коллекции автора

5 / 5

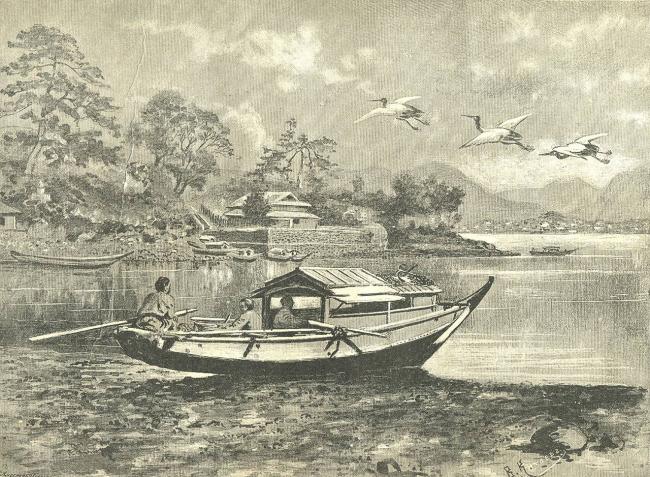

Русский квартал в Ханькоу. Гравюра. 1889 годИз коллекции автора

В Россию чай попал из Китая, который долгое время оставался монополистом в поставках чая на мировые рынки и держал технологии его производства в секрете. В 1638 году чай привезли ко двору царя Михаила Федоровича в качестве подарка. Правда, до конца XVII века его употребляли в России только как лекарство.

На русском рынке знали два вида чая: караванный (он же кяхтинский), который везли сухопутными маршрутами по Великому чайному пути Типичный путь чая из Китая в Россию в XVIII — первой половине XIX века был таким: Пекин — Калган (сейчас Чжанцзякоу, КНР) — Урга (нынешний Улан-Батор, Монголия) — Кяхта — Иркутск — Красноярск — Томск — Тюмень — Казань — Нижний Новгород., и кантонский: он вывозился из Китая морем и уже через Европу попадал в Россию.

Название «кяхтинский» у чая появилось благодаря крепости Кяхта на территории современной Бурятии, которая стала одним из форпостов русской торговли с Китаем. Самым ходовым товаром в обмен на чай была пушнина, или, как ее тогда называли, «мягкая рухлядь». Кяхта и кяхтинский чай глубоко вошли в русскую культуру, оставив свой след даже в народном фольклоре: «Кяхтинский чай да муромский калач — полдничает богач».

1 / 3

Гостиный двор в Кяхте. XIX век

Из книги «Чай и чайная торговля в России и других государствах»

Издание А. Г. Кузнецова, Санкт-Петербург, 1892 год

2 / 3

Чайная лавка фузы (торгового дома) Сю-фаюн в Маймачене (китайский город на границе с Россией). XIX век

Из книги «Чай и чайная торговля в России и других государствах».

Издание А. Г. Кузнецова, Санкт-Петербург, 1892 год

3 / 3

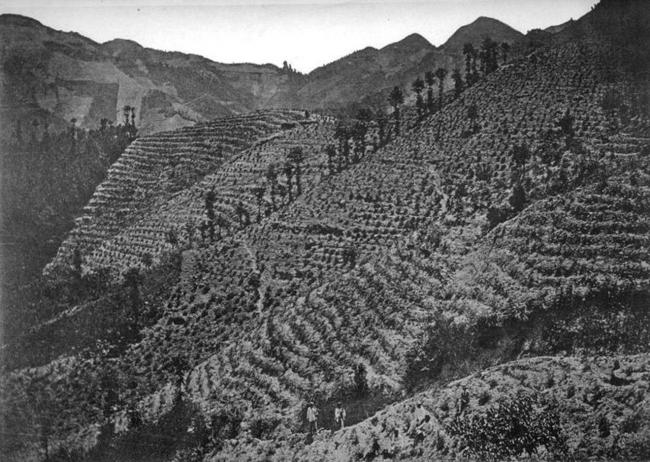

Чайные плантации в Китае. XIX век

Из книги «Чай и чайная торговля в России и других государствах»

Издание А. Г. Кузнецова, Санкт-Петербург, 1892 год

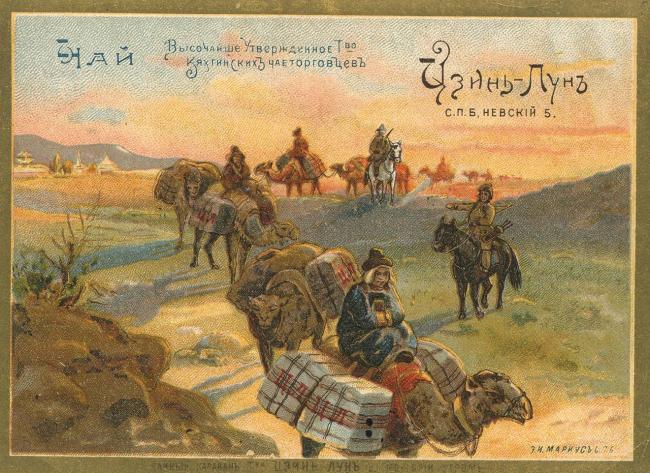

Возить чай было опасно: по пути караваны часто грабили так называемые чаерезы. В отличие от других товаров — фарфора, сукна, которые можно было детально описать и потом отследить, — след чая после пересыпки в новую тару бесследно терялся, и поймать грабителей было практически невозможно. По этой причине крестьяне-сибиряки, нанятые купцами для перевозки чая, сбивались в большие группы, чтобы была хоть какая-то возможность отбиться от грабителей. Даже в 1880-е годы многие подрядчики, узнав, что везти им предстоит чай, отказывались от опасного груза.

1 / 2

Чайный караван. Рекламный вкладыш Товарищества кяхтинских чаеторговцев под фирмою «Цзинь-Лунь»Из коллекции автора

2 / 2

Караван с китайским чаем на пути в Россию. Вторая половина XIX векаИз коллекции автора

Тем не менее, несмотря на все опасности, поставки чая в Россию стремительно росли. К концу XVIII века они составляли 30 % всего русского импорта из Китая, а к середине XIX века — уже 90 %.

Русские чайные традиции

Борис Кустодиев

Самые первые чайные ритуалы и традиции появились в России в конце восемнадцатого века. Эти традиции формировали два сословия: дворянство и купечество. Дворяне предпочитали английскую чайную церемонию – безукоризненно сервированный стол, фарфоровые сервизы, молоко и сливки, сахар и утончённый разговор о высоком.

Чай подавали в сухом виде, в специальном чайнике. Чай заваривался непосредственно за столом и заваривался очень крепким.

Впрочем, очень скоро английские традиции были подкорректированы на русский лад –появились резные стаканы и серебряные подстаканники для мужчин. Дамы пили чай из фарфоровых чашек. В чай начали добавлять ром. Потом чай появился на открытых верандах, уже не в чайнике, а в самоваре, на стол начали подавать варенье, мучные изделия, конфеты. Это уже традиции помещичьего чаепития. Лето, загородный дом, гроздья сирени и розовые кусты, романтический закат. В общем, «как упоительны в России вечера».

У купечества были свои чайные традиции – обильный стол с самоваром, варенье и мёд, обилие выпечки, от сушек и бубликов до пирогов, «двухаршинные осетры; белуга в рассоле; «банкетная телятина»; белая, как сливки, индюшка, обкормленная грецкими орехами; «пополамные растегаи» из стерляди и налимьих печенок; поросенок с хреном; поросенок с кашей». И питьё чая из блюдца. Купечество пило чай со вкусом – долго и много. При такой трапезе многократное заваривание чая было не совсем удобно, а потому появился большой заварочный чайник в котором чай заваривался очень крепким, а потом разбавлялся кипятком из самовара непосредственно в чашке. Так появилась чисто русская традиция двухчайниковой заварки, которая, в целом. Существует и до настоящего времени. В тот же период появилась и «баба на чайник».

Отдельной традицией был «чайный общепит» царской России – чай в трактирах подавали «парами», в двух чайниках: малый чайник с заваркой и большой с кипятком, клиент сам наливал в чашу заварку и сам разбавлял её кипятком по своему вкусу. В трактирах вспомнили аристократическую «привычку» пить чай из стаканов – стекло было дешевле фарфора, да и стакан можно было использовать не только для чая, но и для подачи спиртного.

В буфетах и дешёвых трактирах чай подавали прямо стаканах. А поскольку цену брали именно за стакан, то посетители требовали наливать чай до краёв стакана. Так появилась ещё одна традиция – наливать гостю полную чашку чая. Чай, не в дешёвом трактире и для дорогого гостя ничего не жалко.

Чай в трактирах пили с разнообразными закусками, под деловые или душевные беседы.

Несколько позже в Росси появилась и мещанская чайная традиция. Тут финансовые возможности были поскромнее, а амбиции были почти аристократические. Чай пили для беседы. На заварный чайник полагалась одна чайная ложка сухого чая, чай выдерживали 15 минут и разливали по чашкам, а потом ещё и разбавляли кипятком. Подавали к чаю и простые закуски. Обязательной частью мещанского чаепития была культурная программа – изначально это было исполнение песен под гитару. Так, кстати, появился русский городской романс. Ещё одна русская чайная традиция.

В общем, нет в России единой чайной традиции. Не в Китае мы живём и не в Японии. Русская чайная традиция – это чтобы душевно было, комфортно и вкусно. Пьют россияне чай зелёный и черный, пустой (несладкий) или с сахаром, с вареньем, с разнообразной выпечкой, с бутербродами, лимоном и разными травами, молоком и сливками. Всё ещё пьют чай с добавлением бальзама, коньяка и рома.

Всё реже пьют чай из самовара (электрический самовар — это не самовар, а чайник). И все реже можно встретить чай в стеклянном стакане и подстаканнике. Кстати, чай в стеклянном стакане – это совсем другой чай. Обязательно попробуйте.

И есть ещё одна русская чайная традиция: закончилось чаепитие и застолью конец. Пора расходиться по домам.

Максим Максимов

РЕКОМЕНДУЮ:

- История про блины. Вкусные рецепты * Кулебяка на Русской Кухне

- Русский самовар. Долгая история * Шоколадная слава России

2,459 total views, 1 views today

Окунемся в историю.

Как уже было сказано, чай в Российской империи повсеместно распространился только в конце позапрошлого века. И почти до самого конца столетия завозился только лишь из Китая. Причем, по объему импорта и потребления, к 1844 году наши перегнали даже самих англичан. С 1885 года чайные плантации появляются и в России. В силу наших климатических особенностей, выращивать его получалось лишь в самых южных районах: на территории будущего Краснодарского края, в грузинской Аджарии, Азербайджане и других районах Кавказа.

Больше всего в Российской империи был распространен черный чай. Главную роль в этом сыграла стоимость: фунт зеленого в Москве тогда стоил 12 рублей, тогда как фунт черного всего 2 рубля. Из-за чего зеленый чай был полностью вытеснен с рынка и основательно забыт почти на столетие.

Чайной столицей в те времена считалась Москва. Именно здесь выпивали до 60% ввозимого в страну напитка. «Чай москвичи пили утром, в полдень и обязательно в четыре часа. В каждом доме в это время кипели самовары. Чайные и трактиры были полны, и жизнь на время замирала. Пили его вечером, пили когда грустно, пили от нечего делать и просто так». Так описывал московское чаепитие писатель А.И. Вьюрков в произведении «Друг семьи».

И было бы невежеством не упомянуть, что издавна в России пили чаи из трав, да и в наши дни они очень распространены. Задолго до появления того напитка, к которому мы все так привыкли, был очень распространен «Копорский чай», получивший свое названия от городка Копорье, где, собственно, он и появился.

Делался он из иван-чая (кипрея). По своему составу близок к китайскому чайному листу. Напиток из листьев иван-чая помогал укреплению иммунитета, способствовал улучшению пищеварения, снимал головную боль и нервное напряжение. Широко экспортировался в Европу и полюбился даже англичанам. Однако «русский чай» не смог выдержать конкуренцию мощнейшей Ост-Индийской компании и появлению заморского отвара.

Самовар, как символ русских чайных традиций.

Важной часть русского застолья являлся самовар. В каждом доме он величественно стоял в середине стола и стал одним из символов России

И даже сегодня он – бережно хранимая традиция, символ душевности и радушия. С самоваром связано множество народных примет:

- Если самовар потрескивал углями – к добру.

- Когда он свистел, считалось что это предвестник неудач. Крышку срочно открывали и начинали его трясти.

- Распаянный самовар – самая плохая примета. Считалось что это к беде.

- Ну а чтобы «жизнь была полной», гость просил хозяев наполнить до краев недолитую чашку.

Большой, пузатый, он всегда созывал домочадцев на чашечку своим деловитым пыхтением. Сегодня самовары уходят в прошлое. Кое-где они еще используются, но теперь, в основном, это всего лишь сувенир.

Кроме самовара на столе почти всегда стояли заварочный чайник и чайница, сахарница, молочница, сливочница, а также вазы для сладостей и выпечки.

Сегодня, множество из того, что описано здесь, уходит в прошлое. На столе больше нет самовара, а чай пьют из термоса и заваренным в пакетике, но главное, все же, осталось. Если мы встречаемся с друзьями, то все также приглашаем их на чашечку чая. Ведь это означает и чайку попить, и поговорить душевно. В этом и есть главная особенность русских чайных традиций.

У истоков чайных традиций

Впервые о чае на Руси узнали в XVI веке. Этот напиток быстро обрел популярность при дворе царя, но из-за дороговизны простой народ не мог позволить себе насладиться его вкусом и ароматом. И даже после широкого распространения (середина XVII века), чтобы купить его, приходилось отдавать крупную сумму. С тех пор и началась история чаепития в России. Ценный продукт привозили купцы из Монголии и Китая. Позволить себе его могли только богатые и состоятельные люди. Обрел массовость продукт только в XIX веке, кроме заморской продукции, заваривались отечественные травы.

Душистый вкусный напиток дополняли выпечкой, пряностями и молочной продукцией. Чайная церемония проходила на веранде, с которой можно было лицезреть красивый вид. В российской глубинке такие конструкции можно встретить и сегодня.

Чаепитие по-русски

Русское чаепитие могло затянуться на несколько часов. К чаю подавались сладости, сушки, сдобная выпечка, варенье и куски сахара. Конечно, подобные угощения могли быть только на царском или купеческом столе, однако со временем чай завоевал своё место и в простых крестьянских семьях.

Представителям других чайных» стран порой русские традиции чаепития кажутся крайне своеобразными. Мне кажется, причина этого кроется в необычной атмосфере. Когда за столом собиралась вся семья, не нужно было хранить молчание (по принципу японской чайной церемонии) или вести себя излишне сдержанно и чопорно (как в английских традициях).

Наши предки верили, что тёплая беседа за чашечкой чая может согреть не только тело, но и душу человека, а потому русское чаепитие стало одним из самых уютных обычаев.

Интересно, что со временем чайные традиции в разных сословиях стали приобретать свои черты. Например, крестьяне всегда наполняли чашку до краёв. Таким образом хозяин желал гостю полноты жизни. Также этот обычай отличался экономным подходом: в данном случае гость не мог бросить в чашку ни кусочка сахара. В купеческих семьях чай пили из блюдечка, а к напитку подавали кусочки колотого сахара, которые было удобно размачивать в чае.

Николай Петрович Богданов-Бельский «Чаепитие», 1913 годМестонахождение: Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул, Россия

Николай Петрович Богданов-Бельский «Чаепитие», 1913 годМестонахождение: Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул, Россия

Вот так чай из праздничного и «заморского» напитка превратился в неизменную составляющую русского гостеприимства. Прошли века, но чаепитие по-прежнему является одной из самых душевных и приятных мелочей в нашей жизни. Почему? На мой взгляд, секрет не только в пользе и приятном вкусе чая, ведь только за чаепитием в полной мере раскрывается полнота тёплой русской души.

На обложке: Фрагмент картины Бориса Михайловича Кустодиева «Московский трактир», 1916 год. Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Самовары и блюдца

Изначально самовары поставлялись в Россию из других стран, например, из Китая, где они были популярными. Только в России самовары получили свои особенности и стали одним из самых популярных видов посуды. Самовары в России быстро стали символом чаепития и настоящей русской культуры.

Виды самоваров

В России было множество видов самоваров, каждый из которых имел свои особенности. Некоторые самовары были выполнены из фарфора, другие из меди или латуни. Также были самовары разных размеров: от маленьких для одного человека до больших, которые обслуживали всю семью или даже большое количество гостей.

Ритуалы употребления чая

Русская чайная традиция имеет свои особенности в ритуалах употребления чая. Например, чай в России обычно пьют с бубликами, баранками или другими традиционными выпечками. Также часто используются сервизы, в которых подают чай и сладости.

Чай в России изначально был популярен среди бедных слоев населения, но со временем стал доступен всем. Первая чайная церемония появилась в России в середине 17 века и была известна как “баба с баранками”. Самовары и блюдца стали неотъемлемой частью этой традиции.

Использование чая

В России чай стал пить не только с бубликами и баранками, но и с добавлением различных смесей чая. Например, популярной смесью стал чай с верхнюю частью листьев, который получил название “императорский чайник”. Такое использование чая стало одним из символов русских чаепитий.

Традиции русского чаепития сохранились до сегодняшнего дня и являются важной частью русской культуры. Самовары и блюдца продолжают быть неотъемлемой частью русской чайной традиции и используются как в повседневной жизни, так и при особых событиях

Роль чаепития для русских людей

Традиции чаепития на Руси претерпели множество изменений, поэтому даже возникают некоторые сложности для их описания, так как за этот промежуток времени произошло большое число событий и трансформаций быта людей. В понимании иностранных гостей символом чаепития у русских является самовар, хотя до этого он применялся для иных целей.

По большей части представление о чаепитие в России — это набор штампов. Обязательно должен присутствовать необъятный самовар, чай, разлитый в стаканы, которые помещены в подстаканники, и употребление напитка непосредственно из блюдец. Такие образы рисуют нам авторы картин и литературных произведений. Для понимания сути самого процесса чаепития следует разделить его на две части: техническую и духовную.

Чаепитие, как правило, служит для создания атмосферы душевного и неторопливого общения, а также может служить для примирения или заключения деловых сделок. Если не считать самого напитка, то основное в чаепитии — близкий контакт людей. В понятие чаепития входит неограниченное количество чая, множество разнообразных угощений и круг близких по духу людей. Современные традиции застолья разделяются на две составляющие. Первая из них включает алкоголь и закуски, а вторая — чай и сладкое. Чаще всего, в ходе безалкогольной части трапезы ведется беседа, люди делятся приятными воспоминаниями, к ним приходят оригинальные мысли. Такое завершение приема пищи способствует правильному перевариванию еды, ведь чай без сахара освежает и придает бодрости едокам.

Если рассмотреть техническую сторону чаепития, то можно выделить три варианта этого процесса. Самым русским можно назвать способ, при котором нагрев воды осуществляется с помощью самовара, а для получения заварки используется объемный чайник. Он водружается на самовар сверху.

В чаши разливается только заваренный напиток без добавления сахара и воды, а сладкое кушают вприкуску. Главная особенность такого варианта заключается в размерах заварного чайника и его прогреве, ведь напиток требует высокой температуры. Второй способ отличается от первого тем, что самовар заменяется чайником, а для предотвращения потерь тепла используется специальная грелка, которой накрывается заварник. Почти такая же методика присутствует в традиционном английском чаепитии. Полученный напиток водой не разбавляют, а сладости употребляют также вприкуску. Третий вариант имеет советские корни. Методика заключается в получении очень крепкой заварки, которую разбавляют водой уже в чашках. В некоторых случаях, таким же образом поступают при использовании самовара.

Русское чаепитие предполагает наличие хотя бы небольшого времени, оно не происходит наспех. Причем не принято пить чай молча и проводить целый ритуал, как у японцев или китайцев, а то и устраивать представление, как англичане. Своим молчанием до глубины души можно обидеть хозяев дома. Как правило, русское чаепитие предполагает использование черного чая (как его принято классифицировать в Европе), который выращен в Китае, в Индии или на Цейлоне.

Янлоудун и Ханькоу — центры чайной торговли в Китае

Чай, который продавали в России, выращивали в основном в провинциях Хубэй и Хунань. Особенно славился чай с холмов на юго-западе нынешнего округа Сяньнин 咸宁. Центром чайной торговли с Россией долгое время был небольшой городок Янлоудун 羊楼洞 (ныне — в городском уезде Чиби 赤壁 городского округа Сяньнин пров. Хубэй), расположенный недалеко от нынешнего Уханя. Во времена правления династий Сун (960-1279) и Мин (1368-1644) чай оттуда поставляли в Монголию, где его меняли у степных кочевников на лошадей. Из Монголии чай и монгольская традиция чаепития распространились среди народов Сибири.

Первоначально чайная торговля в Китае находилась в руках китайцев. После Второй Опиумной войны (1856-1860) для международной торговли был открыт город Ханькоу 汉口 (ныне — часть Уханя). В 1863 году русские купцы обосновались в Янлоудуне и Ханькоу, где наряду с британской, французской и немецкой торговыми концессиями появилась русская. В 1873 году Семён Васильевич Литвинов основал в Ханькоу фабрику кирпичного чая «С.В.Литвинов и Ко». Его основным конкурентом стала фабрика «Токмаков, Молотков и Ко». Вскоре здесь появились и другие чайные фабрики. Значение Янлоудуна начало постепенно снижаться. К концу XIX века европейские чаеторговцы переориентировались в основном на торговлю индийским и цейлонским чаем, и русская концессия процветала.

Между 1880 и 1882 годами в Ханькоу была построена церковь Святого Александра Невского, ставшая духовным центром русской концессии. В 1891 году цесаревич Николай во время своего Восточного путешествия посетил Ханькоу, где ему преподнесли хлеб на блюде из прессованного чая.

Чайная экономика

История появления чая в России

Полина Лучанова

Существует несколько теорий появления чая в нашей стране. Есть теория от западников (вот, даже и чай у нас без политики не обходится) про то, как Пётр I завёз в Россию кофе, трубки с табаком, кургузые венгерские кафтаны, бритые подбородки и чай. С западниками спорят славянофилы, которые вспоминают о казачьих походах в Китай ещё в самом начале шестнадцатого века. Вспоминают и царя Михаила Фёдоровича Романова, которому китайские послы привезли несколько ящиков чая.

Дорогие мои! Если мы говорим о русском чаепитии, как о национальной традиции, то почему вспоминаем о Михаиле Романове и его потомке Петре? Ну завезли они (или подарили им) чай и что? У бывшего министра Улюкаева при обыске нашли 3-х килограммовые золотые монеты. Могу ли я утверждать, что у россиян в начале двадцать первого века появилась традиция отливать из золота монеты в три килограмма весом?

Чай, как напиток, появился в России задолго до Романовых и случилось это явление ещё во времена монгольского нашествия. Можно предположить, что про чай знали казаки сибирские и казаки уральские, которые просто не могли не общаться со своими восточными соседями, которые этот самый чай употребляли просто очень давно.

Однако, отечественный потребитель много веков выбирал отечественного же производителя и предпочитал свои прохладительные напитки: квас (которого было огромное количество видов), сбитень, всевозможные фруктовые и ягодные взвары и перевары, меды и даже щи, которые были так газированы, что требовали специальной крепкой посуды.

Наступление чая на Россию началось в самом конце семнадцатого века. Сначала чайным городом стала Москва, потом центром чайной торговли стал Нижний Новгород. В те времена чай был достаточно дорог, а потому пили его, в основном, аристократы и богатые купцы. Можно сказать, что где-то в конце семнадцатого века в России появилась мода на «утончённую западную жизнь». Просвещённые европейцы кваса не пьют. Они кофе кушают и чай. Вот и потянулись «элиты» за модой.

Однако, постепенно цена на чай снижалась, поскольку чай в Китае не покупали, а меняли на ткани, выделанные кожи, изделия металлургии. Соответственно, с развитием промышленности в России снижалась себестоимость собственной продукции и автоматически, поскольку торговля была меновой, снижалась стоимость чая.

Главной проблемой была доставка. Россия была единственной европейской страной, которая доставляла чай сухим путём. Были в такой доставке плюсы (чай плохо переносил морские путешествия и существенно терял в качестве), но был и большой минус – тысячи километров на лошадях. Это очень долго, а потому и очень дорого.

И только к началу девятнадцатого века чай начали пить все сословия. К этому времени построили Самаро-Уфимскую и Екатеринбургско-Тюменскую железные дороги, что существенно ускорило доставку. А кроме того чай начали ввозить морским путём, в том числе из Индии и с Цейлона. Цена на чай просто рухнула и пить его начали все сословия. В 1886 году чай был введён в состав армейского пищевого довольствия, а с 1890 года чаем начали поить и рабочих на фабриках.

Аристократы пили дорогой китайский чай элитных сортов и европейские ароматизированные сорта чая. Купечество предпочитало чай чёрный, с хорошим тёмным настоем, не такой крепкий, как заваривали в среде аристократов, но в гораздо больших количествах. Простой народ, традиционно, пил чай низкосортный. В те же времена появились и первые фальсифицированные чаи.

Нужно сказать, и в девятнадцатом веке чай пили не во всей России. Пили чай в Сибири и на Урале, на Нижней Волге, в Москве и её окрестностях. А вот Петербург долгое время предпочитал кофе. Не пили чай на Украине, в Белоруссии, на Дону и на Среднем Поволжье. В первой половине 19 века 60 % ввозимого в Россию чая потребляла Москва. Однако, к концу девятнадцатого века чай распространился уже по всей территории Российской империи и страна вышла на первое место в мире по потреблению чая (исключая Китай, поскольку по потреблению чая в Китае как не было статистики тогда, так нет её и сейчас).

В конце 19 века чай начали выращивать в России. Кстати, выращивали очень приличные сорта, которые получали медали на международных выставках и оценивались знатоками даже выше ординарных китайских чёрных чаёв.

Потом был советский чайный период, когда чай, без преувеличения, пили все: в детских садах и пионерских лагерях, в армии, во всех заведениях общественного питания, на работе и дома. Правда, в этот период народ пил чай не очень хорошего качества. Тут можно было бы вспомнить товарищей Мжаванадзе и Шеварнадзе, которые хорошо потрудились над снижением этого самого качества. Но сейчас мы говорим не о чайных паразитах, а о чайных традициях в России.

Чай для всех

Почему мы чай называем «чаем»?

Разные пути проникновения чая — сухопутный в Россию и морской в Европу (прежде всего, в Англию) нашли свое отражение в языке. Так, русское слово «чай» происходит от северокитайского чтения иероглифа 茶 (чай) — chá. В провинции Гуандун, откуда португальцы с XVI века везли чай в страны Европы, Южной Америки и т.д., иероглиф 茶 также читался как cha, поэтому на португальском языке «чай» звучит как chá.

В конце XVI века Китай и Япония ввели морское эмбарго, после чего испанские и голландские колонисты были вынуждены переселиться на Тайвань, в то время еще свободный от контроля внешней торговли. Население находящейся рядом на материке провинции Фуцзянь занялось контрабандой чаем. На диалекте амой (или сямэнь) слово «чай» произносится как te, и именно это произношение переняли испанские и голландские колонисты. От них оно вошло в испанский, итальянский, французский, немецкий, английский и другие европейские языки.